Was eine barrierefreie Schrift wirklich ausmacht

Stell dir vor, du sprichst mit jemandem und deine Worte sind kristallklar. Genau das Gleiche versucht eine barrierefreie Schrift zu erreichen – nur eben für deine Augen. Es geht hier nicht darum, die «schönste» oder kreativste Schrift zu finden. Es geht darum, eine zu wählen, die für jeden funktioniert.

Und mit «jeden» meinen wir wirklich jeden. Menschen mit einer Sehschwäche, mit Legasthenie oder auch einfach nur du, wenn du nach einem langen Arbeitstag mit müden Augen auf den Bildschirm schaust. Eine gute Schrift ist also kein nettes Extra, sondern eine grundlegende Anforderung an eine gute Website.

Mehr als nur Geschmackssache

Die Wahl der richtigen Schrift zeigt Verständnis für die Bedürfnisse deiner Zielgruppe. Du zeigst damit, dass du dir Gedanken gemacht hast, wie du deine Botschaft am besten rüberbringst. Am Ende geht es um ganz konkrete, messbare Kriterien, die eine Schrift lesbar machen.

Ein paar wichtige Punkte, die wir uns gleich genauer ansehen, sind:

- Eindeutige Buchstabenformen: Kannst du Buchstaben wie ein grosses «I», ein kleines «l» und die Ziffer «1» leicht voneinander unterscheiden? Das ist entscheidend, um Verwirrung zu vermeiden.

- Grosszügige Abstände: Der Abstand zwischen den Buchstaben und Wörtern spielt eine riesige Rolle für den Lesefluss. Zu eng gesetzter Text wird schnell zu einem unleserlichen Brei.

- Eine gute «Mittellänge»: Die Höhe der Kleinbuchstaben (wie a, c, e, o) im Verhältnis zu den Grossbuchstaben beeinflusst die Lesbarkeit enorm.

Diese Aspekte haben wir uns übrigens nicht ausgedacht – sie orientieren sich an offiziellen Richtlinien zur Barrierefreiheit.

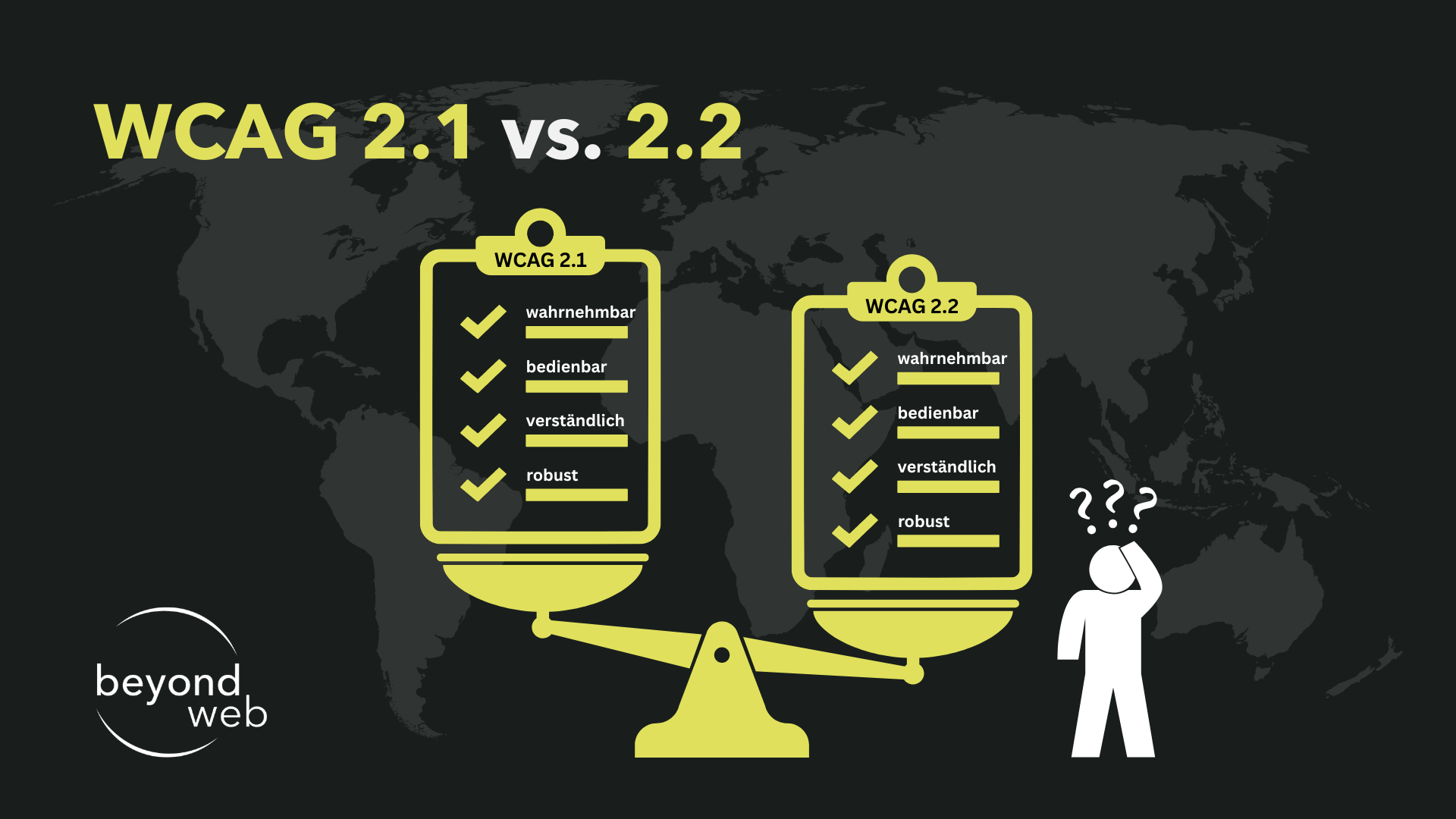

Die international anerkannten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieren Anforderungen, damit Texte für möglichst viele Menschen lesbar, unterscheidbar und anpassbar sind.

Dazu gehören unter anderem klare Kontraste zwischen Text und Hintergrund, gut skalierbare Schriftgrössen und ausreichende Abstände zwischen Zeilen, Absätzen und Zeichen.

Diese Standards gelten international und werden auch in der Schweiz (unter anderem im Behindertengleichstellungsgesetz BehiG und der Verordnung über die Barrierefreiheit von Websites öffentlicher Stellen) als Referenz herangezogen.

Wenn du mehr über die Unterschiede zwischen den Versionen WCAG 2.1 und WCAG 2.2 erfahren möchtest, haben wir dazu bereits einen Artikel geschrieben.

Barrierefreiheit ist kein Randthema. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil eines guten Nutzererlebnisses und sorgt dafür, dass wirklich jeder deine Inhalte verstehen kann.

Das Thema ist sogar gesetzlich verankert. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat die Schweiz Inklusion – also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens – als Menschenrecht festgeschrieben. Diese gesellschaftliche Verpflichtung gilt auch für die digitale Welt: Barrierefreie Webangebote umfassen daher auch die Wahl der Schrift. In der Schweiz leben schätzungsweise rund 377’000 Menschen mit einer Sehbehinderung, die direkt von gut lesbaren Schriften profitieren.

Barrierefreie Schriftarten: Die 5 Merkmale

So, jetzt gehen wir mal ins Detail. Du fragst dich vielleicht: Welche Fonts sind denn nun barrierefrei? Die Antwort ist nicht einfach eine Liste von Namen, sondern sie steckt in den inneren Werten einer Schrift. Wenn du die folgenden fünf Merkmale kennst, wirst du Schriften künftig mit ganz anderen Augen sehen und selbst bewerten können, ob sie für deine Website taugen.

Stell dir eine Schrift wie ein Werkzeug vor. Ein guter Hammer hat einen soliden Griff und einen ausbalancierten Kopf. Genauso hat auch eine gute, barrierefreie Schrift bestimmte Eigenschaften, die sie für jeden «greifbar» und verständlich machen. Schauen wir uns diese Bausteine mal genauer an.

1. Eine grosszügige x‑Höhe für klare Kleinbuchstaben

Hast du schon mal was von der x‑Höhe gehört? Klingt technisch, ist aber ganz einfach. Die x‑Höhe ist sozusagen die «Rumpfgrösse» der Kleinbuchstaben – also von Buchstaben wie a, c, e, m oder eben dem x. Je grösser dieser «Rumpf» im Verhältnis zur Gesamthöhe des Buchstabens ist, desto offener und luftiger wirkt der ganze Text.

Eine grosse x‑Höhe verhindert, dass Kleinbuchstaben zu winzigen, gequetschten Klecksen verkommen, was besonders auf kleinen Handy-Displays schnell passiert. Schriften mit einer grosszügigen x‑Höhe wirken auf den ersten Blick einfach lesbarer und freundlicher. Sie geben dem Auge mehr Fläche zum Festhalten, und das verbessert den Lesefluss enorm.

Eine Schrift mit grosser x‑Höhe ist wie ein Gesprächspartner, der klar und deutlich spricht. Du musst dich weniger anstrengen, um die Botschaft zu verstehen.

2. Eindeutige Buchstabenformen gegen Verwechslungsgefahr

Dieser Punkt ist absolut entscheidend und ein echter Klassiker unter den Design-Sünden. Bei schlecht gestalteten Schriften sehen sich manche Zeichen zum Verwechseln ähnlich. Das typische Problem-Trio ist das grosse «I» (wie Igel), das kleine «l» (wie lesen) und die Ziffer «1». Wenn du die drei in einem Wort kaum auseinanderhalten kannst, ist die Schrift für eine barrierefreie Website ungeeignet.

Denk nur mal an ein Passwort wie «Il1usion». Ist das jetzt ein grosses I, ein kleines l oder eine 1 am Anfang? Solche Unklarheiten sind nicht nur frustrierend, sie können zu handfesten Problemen führen. Achte also darauf, dass jeder Buchstabe eine einzigartige, unverkennbare Form hat.

Gute, barrierefreie Schriften lösen das ganz elegant:

- Das grosse «I» hat oft kleine Querstriche (Serifen), um es vom schlichten Strich des «l» abzuheben.

- Das kleine «l» hat manchmal einen leichten Bogen am unteren Ende, damit es nicht wie eine 1 aussieht.

- Die Ziffer «1» hat einen deutlichen Haken an der Spitze.

Auch andere Zeichenpaare wie der Buchstabe «O» und die Ziffer «0» oder die Buchstabenkombination «rn» und «m» sollten sich klar voneinander abheben. Bei guten Fonts hat die Ziffer «0» oft einen Punkt oder Schrägstrich im Inneren, um sie sofort als Zahl erkennbar zu machen.

3. Genügend Abstand zwischen den Zeichen

Der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben (Laufweite) und Wörtern ist wie der persönliche Freiraum, den jeder von uns braucht. Kleben die Buchstaben zu eng aufeinander, verschwimmen sie zu einem unleserlichen Brei. Dein Auge kann die einzelnen Zeichen nicht mehr richtig trennen, was das Lesen unglaublich anstrengend macht.

Eine gute barrierefreie Schrift hat von Haus aus eine grosszügige Laufweite. Die Buchstaben «atmen» und kleben nicht aneinander. Das verbessert nicht nur die Lesbarkeit für Menschen mit Sehschwächen, sondern hilft auch Personen mit Legasthenie, die Buchstaben und Wörter besser zu erkennen und zu trennen.

Ein einfacher Test: Kneif die Augen leicht zusammen und schau auf einen Textabschnitt. Wenn die Wörter zu grauen, undifferenzierten Balken verschwimmen, ist der Abstand wahrscheinlich zu gering. Ein gut gesetzter Text bleibt auch bei leicht unscharfem Blick noch als Folge einzelner Wörter erkennbar.

4. Vielfältige Schriftschnitte für eine klare Hierarchie

Eine einzige Schriftstärke reicht selten aus. Um Inhalte sinnvoll zu gliedern, brauchst du verschiedene Schriftschnitte (oder auch Gewichte). Eine gute Schriftfamilie bringt mindestens diese vier Varianten mit:

- Regular: Für deinen ganz normalen Fliesstext.

- Bold: Für Überschriften und wichtige Hervorhebungen.

- Italic (Kursiv): Für Zitate oder feine Betonungen.

- Bold Italic: Für die ganz lauten, wichtigen Botschaften.

Dass diese Schnitte verfügbar sind, ist entscheidend, um eine visuelle Hierarchie aufzubauen, ohne gleich die Schriftart wechseln zu müssen. Wichtig ist dabei, dass sich der fette Schnitt auch wirklich deutlich vom normalen abhebt. Nur dann erfüllt er seine Funktion als Signalgeber.

5. Ausreichender Farbkontrast und solides Gewicht

Zu guter Letzt spielt auch die generelle «Statur» einer Schrift eine Rolle. Sehr dünne, filigrane Schriften (oft «Light» oder «Thin» genannt) sehen im Design-Entwurf vielleicht elegant aus, sind aber in der Praxis ein Albtraum für die Lesbarkeit. Ihr Kontrast zum Hintergrund ist oft zu schwach, weil die Linien einfach zu schmal sind.

Eine barrierefreie Schrift hat im Regular-Schnitt eine solide, kräftige Strichstärke. Sie ist weder zu dünn noch zu klobig. Das sorgt dafür, dass der Text auf verschiedenen Bildschirmen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen einen guten Kontrast zum Hintergrund bildet und stabil in deinem Auge liegt.

Schluss mit der Theorie, jetzt wird’s praktisch. Du weisst jetzt, worauf es bei einer barrierefreien Schrift ankommt. Aber welche Fonts sollst du konkret nehmen? Wir zeigen dir hier unsere persönlichen Favoriten – eine Mischung aus bewährten, kostenlosen Alleskönnern und ein paar Premium-Alternativen, bei denen sich die Investition aus unserer Sicht wirklich lohnt.

Sieh diesen Abschnitt als deinen Werkzeugkasten. Bei jeder Schrift erklären wir dir kurz, warum sie so gut für barrierefreie Projekte geeignet ist, wo du sie herbekommst und – ganz wichtig – was du bei der Lizenz beachten musst, damit du rechtlich auf der sicheren Seite bist.

Kostenlose Alleskönner von Google Fonts

Die gute Nachricht zuerst: Du musst kein Geld in die Hand nehmen, um an erstklassige, barrierefreie Schriften zu kommen. Google Fonts ist eine wahre Goldgrube und viele der angebotenen Schriften erfüllen die Kriterien, die wir besprochen haben, mit Bravour.

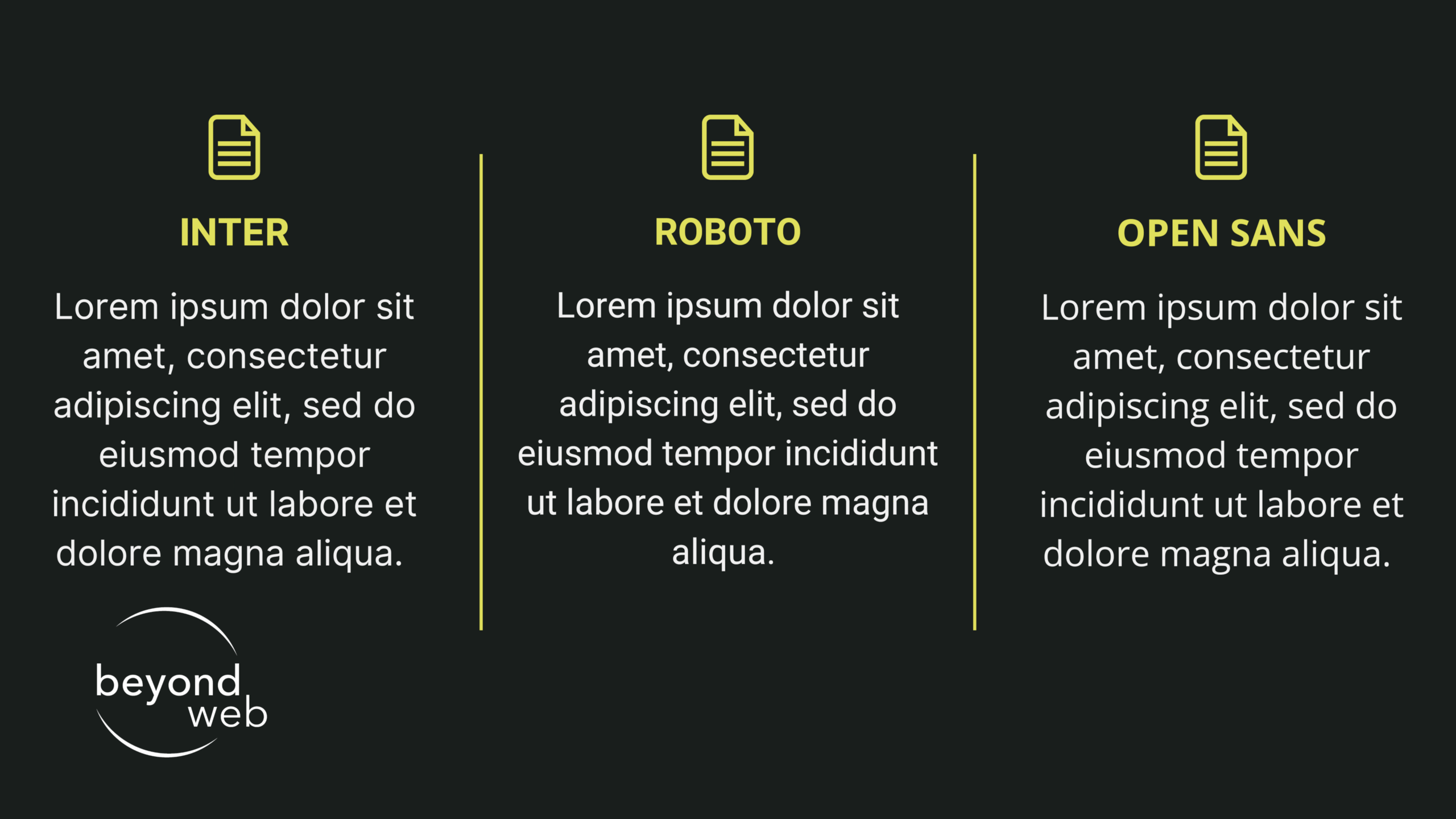

Hier sind unsere Top 3, auf die wir immer wieder zurückgreifen:

- Inter: Das ist momentan unser absoluter Favorit für fast alles. Inter wurde von Grund auf für digitale Benutzeroberflächen entwickelt. Das heisst, die Schrift ist darauf getrimmt, auf Bildschirmen gestochen scharf und extrem klar lesbar zu sein. Sie hat eine grosse x-Höhe und die Buchstaben lassen sich super einfach voneinander unterscheiden.

- Roboto: Der unangefochtene Klassiker und nicht umsonst die Standardschrift für Android. Roboto ist ein moderner Allrounder, der sehr freundlich und offen rüberkommt. Die Formen sind klar, die Abstände grosszügig, und die Schrift funktioniert in fast jeder Grösse – vom winzigen Bildbeschrieb bis zur riesigen Headline.

- Open Sans: Noch so ein verlässlicher Klassiker, mit dem du einfach nichts falsch machen kannst. Open Sans wurde für eine neutrale, aber sympathische Ausstrahlung entworfen. Die Schrift ist extrem gut lesbar, weil sie sehr offene Buchstabenformen und eine hervorragende x-Höhe hat. Eine sichere Bank.

Diese drei sind nicht ohne Grund so populär. Sie bringen eine riesige Auswahl an Schriftschnitten mit (von ganz dünn bis extra-fett) und stehen unter der Open Font License (OFL). Das bedeutet, du darfst sie ohne Bedenken für private und kommerzielle Projekte nutzen.

Ein wichtiger Tipp aus unserer Praxis: Auch wenn diese Schriften fantastisch sind, lade nicht jeden verfügbaren Schriftschnitt in deine Website. Beschränke dich auf das Nötigste – meistens reichen «Regular», «Bold» und vielleicht noch «Italic». Jeder zusätzliche Schnitt bremst die Ladezeit deiner Seite unnötig aus.

Lohnenswerte Premium-Alternativen

Manchmal suchst du aber nach etwas Besonderem, das nicht jede zweite Website verwendet, oder du brauchst spezielle Features, die kostenlose Fonts einfach nicht bieten. In solchen Fällen kann es sich lohnen, in eine professionelle, kostenpflichtige Schriftart zu investieren.

Eine Schrift, die wir dir wärmstens ans Herz legen kann, ist die «Atkinson Hyperlegible». Sie wurde vom Braille Institute of America entwickelt und ist voll und ganz darauf ausgelegt, die Lesbarkeit für Menschen mit Sehschwächen zu maximieren. Jeder einzelne Buchstabe wurde so gestaltet, dass er sich maximal von allen anderen unterscheidet. Das Beste daran? Obwohl sie professionell entwickelt wurde, ist sie ebenfalls kostenlos unter der OFL-Lizenz verfügbar!

Eine weitere exzellente Option ist die «FS Me», die speziell für Menschen mit Lernschwierigkeiten entworfen wurde. Jeder Buchstabe hat eine glasklare, unverwechselbare Form. Diese Schrift ist allerdings kostenpflichtig. Die Lizenz musst du je nach Nutzungsumfang (z. B. für Web oder Druck) kaufen.

Vergleich empfehlenswerter barrierefreier Webfonts

Um dir die Entscheidung etwas leichter zu machen, haben wir hier eine kleine Übersicht für dich zusammengestellt. Das hilft dir, schnell die passende Schrift für dein nächstes Projekt zu finden.

Diese Übersicht zeigt beliebte Schriftarten mit hoher Lesbarkeit sowie ihre wichtigsten Eigenschaften und Lizenzinformationen, um dir die Auswahl zu erleichtern.

| Schriftart | Hauptmerkmal | Ideal für | Lizenz (Beispiel) | Link/Quelle |

|---|---|---|---|---|

| Inter | Speziell für UI-Design und Bildschirme optimiert | Websites, Apps, digitale Produkte | Open Font License (frei für kommerzielle Nutzung) | Google Fonts |

| Roboto | Freundlicher Allrounder mit sehr guter Lesbarkeit | Fliesstexte, Überschriften, Corporate Websites | Open Font License (frei für kommerzielle Nutzung) | Google Fonts |

| Open Sans | Neutral, offen und extrem gut lesbar | Lange Textblöcke, Blogs, Informationsseiten | Open Font License (frei für kommerzielle Nutzung) | Google Fonts |

| Atkinson Hyperlegible | Maximale Unterscheidbarkeit der Buchstaben | Projekte mit höchstem Anspruch an Barrierefreiheit | Open Font License (frei für kommerzielle Nutzung) | Braille Institute |

| FS Me | Entwickelt für Menschen mit Lernschwierigkeiten | Bildungsmaterial, öffentliche Informationen | Kommerzielle Lizenz (kostenpflichtig) | Fontsmith |

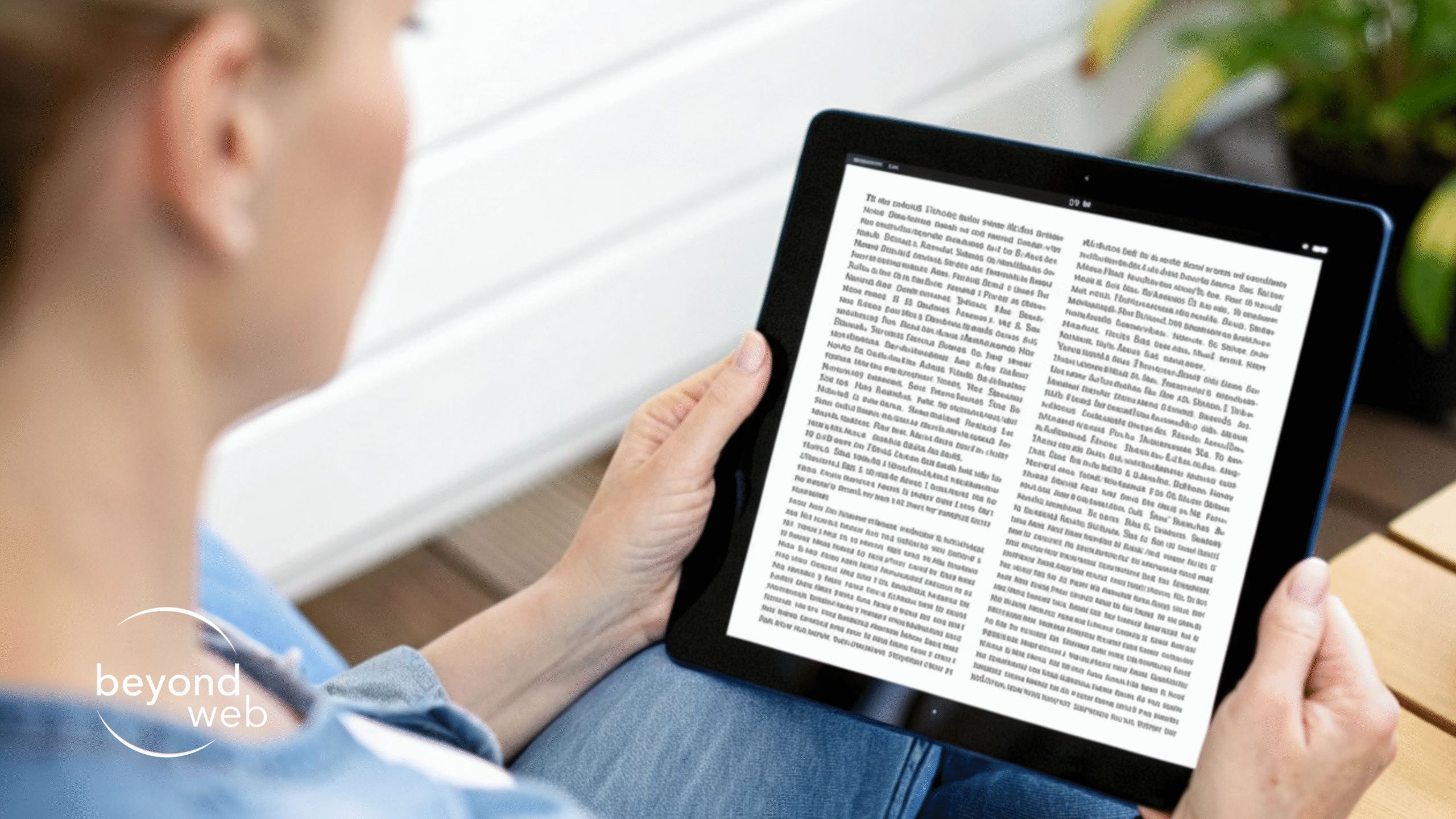

Die richtige Schriftwahl ist kein kleines Detail – sie hat einen direkten Einfluss darauf, ob deine Inhalte überhaupt konsumiert werden. Wenn du beispielsweise E-Books erstellen und verkaufen möchtest, ist die Lesbarkeit deines digitalen Produkts absolut entscheidend für das Leseerlebnis deiner Kunden. Eine gut gewählte, barrierefreie Schrift sorgt dafür, dass deine Leser nicht nach wenigen Seiten aufgeben, weil der Text einfach zu anstrengend für die Augen ist.

Egal, für welche Schrift du dich entscheidest: Prüfe immer die Lizenzbestimmungen sorgfältig. Die meisten kostenlosen Fonts von Google sind da unproblematisch, aber bei anderen Anbietern solltest du immer genau hinschauen, was erlaubt ist und was nicht.

So bindest du Webfonts technisch richtig ein

Du hast die perfekte, barrierefreie Schrift für dein Projekt gefunden – super! Aber jetzt kommt der entscheidende Teil: Wie bekommst du sie sauber und ohne Performance-Einbussen auf deine Website? Keine Sorge, das ist kein Hexenwerk. Wir führen dich jetzt Schritt für Schritt durch den technischen Prozess.

Stell dir vor, du hast ein wunderschönes Bild gemalt. Jetzt musst du es nur noch richtig an die Wand hängen, damit es gut aussieht und sicher hält. Genau das machen wir jetzt mit deiner Schriftart – wir sorgen dafür, dass sie im Browser deines Besuchers korrekt angezeigt wird, ohne die Seite auszubremsen oder komisch auszusehen.

Der richtige Weg, Webfonts via CSS einzubinden

Der gängigste und einfachste Weg, vor allem bei Google Fonts, ist die Einbindung über einen Link im <head>-Bereich deiner Website oder direkt in deiner CSS-Datei. Viele WordPress-Themes bieten dafür spezielle Felder an. Ansonsten tut es auch ein einfaches Plugin wie «Insert Headers and Footers».

Für die direkte Einbindung in deine CSS-Datei nutzt du die @import-Regel. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

@import url(‚https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700&display=swap‘);

Dieser kleine Codeschnipsel lädt die Schriftart «Inter» in den Schriftschnitten «regular» (400) und «bold» (700). Anschliessend musst du dem Browser nur noch sagen, wo er diese Schrift verwenden soll.

body {

font-family: ‚Inter‘, sans-serif;

}

Mit diesem Befehl legst du fest, dass «Inter» die Standardschrift für den gesamten Text deiner Website ist. Einfach, oder?

Relative Einheiten sind deine besten Freunde

Ein ganz wichtiger Punkt für die Barrierefreiheit ist die Schriftgrösse. Bitte, bitte vermeide es, feste Pixel-Werte (px) für deinen Fliesstext zu verwenden. Warum? Weil du damit die Nutzer daran hinderst, die Schriftgrösse in ihren Browsereinstellungen selbst anzupassen – ein absolutes K.-o.-Kriterium für die Zugänglichkeit.

Die deutlich bessere Lösung sind relative Einheiten. Die gängigste und flexibelste ist rem.

1rem entspricht der vom Nutzer im Browser eingestellten Standardschriftgrösse (meistens 16px). Wenn du deine Schriftgrössen in rem definierst, passt sich deine gesamte Website automatisch an die individuellen Bedürfnisse deiner Besucher an.

Ein simples Beispiel für dein CSS:

- font-size: 1rem; für den normalen Fliesstext.

- line-height: 1.5; für einen angenehmen Zeilenabstand (das 1,5-fache der Schriftgrösse).

- font-size: 1.8rem; für eine H2-Überschrift.

Diese Einstellungen schaffen eine flexible und gut lesbare Basis, die sich anpasst, anstatt stur zu bleiben.

Der Plan B: Fallback-Schriften

Was passiert eigentlich, wenn deine ausgewählte Schriftart aus irgendeinem Grund nicht geladen werden kann? Vielleicht ist der Google-Server kurz nicht erreichbar oder die Internetverbindung des Nutzers ist schlecht. Für genau diesen Fall brauchst du einen Plan B, eine sogenannte Fallback-Schrift.

Schau dir den CSS-Code von vorhin nochmal genau an:

font-family: ‚Inter‘, sans-serif;

Das , sans-serif am Ende ist genau dieser Plan B. Es sagt dem Browser: «Versuche zuerst, ‹Inter› zu laden. Wenn das nicht klappt, nimm einfach irgendeine serifenlose Standardschrift, die auf dem System des Nutzers installiert ist.» Das verhindert, dass deine Seite komplett «nackt» oder mit einer unleserlichen Schrift dasteht.

Hier ein visueller Vergleich dreier führender barrierefreier Schriftarten: Inter, Roboto und Open Sans.

Die Grafik macht klar: Alle drei Schriften sind auf die zentralen Merkmale der Lesbarkeit optimiert, eignen sich aber in ihren Details für unterschiedliche Anwendungsfälle – von der reinen Textdarstellung bis hin zum Interface-Design.

Werkzeuge und Tipps zum Testen deiner Typografie

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du hast eine vielversprechende Schriftart ausgewählt und alles technisch sauber eingebunden – aber woher weisst du, ob das Ergebnis in der Praxis wirklich barrierefrei ist?

Keine Sorge, du musst kein Experte sein oder teure Software kaufen, um das herauszufinden. Wir zeigen dir jetzt ein paar einfache, aber unglaublich wirkungsvolle Methoden und Werkzeuge, mit denen du deine Typografie selbst auf Herz und Nieren prüfen kannst.

Die meisten dieser Tests kannst du direkt im Browser durchführen, ohne auch nur eine einzige Zeile Code zu schreiben. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was gut funktioniert und wo du vielleicht noch nachbessern musst. So gewinnst du die Sicherheit, dass deine Website für möglichst viele Menschen gut lesbar ist.

Schnelle manuelle Checks, die jeder kann

Bevor wir zu digitalen Helferlein greifen, starten wir mit zwei simplen Tricks, die du sofort anwenden kannst. Diese «analogen» Methoden sind erstaunlich gut darin, schnell Schwachstellen aufzudecken.

Da wäre zum einen der «Blinzel-Test». Kneif einfach die Augen zusammen, bis die Buchstaben vor dir verschwimmen. Was siehst du jetzt noch? Sticht die Überschriftenstruktur immer noch klar hervor? Sind die Abstände zwischen den Textblöcken noch erkennbar? Dieser simple Test entlarvt sofort, ob deine visuelle Hierarchie stark genug ist oder im Einheitsbrei untergeht.

Der zweite Trick ist der «Zoom-Test». Vergrössere deine Website im Browser auf 200 %. Sieht immer noch alles sauber aus? Bricht das Layout nicht zusammen, und musst du nicht horizontal scrollen, um eine Zeile zu Ende zu lesen? Genau diese Funktion nutzen viele Menschen mit Sehschwäche tagtäglich – deine Seite muss das also problemlos mitmachen.

Nützliche Browser-Erweiterungen und Online-Tools

Wenn du es genauer wissen willst, gibt es fantastische digitale Werkzeuge, die dir unter die Arme greifen. Viele davon sind kostenlose Browser-Erweiterungen, die du mit wenigen Klicks installieren kannst.

Eines der bekanntesten und besten Tools ist WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool). Es legt eine visuelle Ebene über deine Website und markiert Fehler direkt dort, wo sie auftreten – zum Beispiel Kontrastprobleme oder eine unlogische Überschriften-Hierarchie.

Hier siehst du, wie das Tool die Stellen rot markiert, an denen der Textkontrast zu niedrig ist. So bekommst du konkrete Ansatzpunkte, wo du nachbessern musst.

Andere nützliche Helfer sind:

- Color Contrast Analyzer: Eine Erweiterung, die dir mit einer Pipette erlaubt, zwei Farben (zum Beispiel Text und Hintergrund) auf deiner Seite auszuwählen und sofort das Kontrastverhältnis zu prüfen.

- HeadingsMap: Dieses Tool zeigt dir die Überschriftenstruktur deiner Seite in einer sauberen, eingeklappten Liste an. So siehst du auf einen Blick, ob die Hierarchie von H1 bis H6 logisch und ohne Sprünge aufgebaut ist.

Die offiziellen Richtlinien, an denen sich auch die Schweiz orientiert, sind die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Viele dieser Tools basieren genau auf diesen Regeln und übersetzen sie für dich in verständliche Handlungsempfehlungen.

Tatsächlich orientiert sich die Schweiz bei der Barrierefreiheit stark am internationalen WCAG 2.2-Standard (Stufe „AA“). Eine Umfrage des Kantons Zürich aus dem Jahr 2022 zeigte jedoch, dass nur etwa 65 % der geprüften öffentlichen Dokumente die Anforderungen vollständig erfüllten. Interessanterweise lagen die meisten Fehler nicht an der Schriftart selbst, sondern an zu geringen Schriftgrössen (unter 12 Punkt in 40 % der Fälle) und ungenügendem Zeilenabstand (55 % der Fälle).

Die WCAG-Richtlinien können auf den ersten Blick sehr technisch wirken, aber keine Sorge. Wenn du eine umfassende Checkliste für eine barrierefreie Website nach WCAG suchst, findest du bei uns eine verständliche Anleitung, die alles Schritt für Schritt erklärt.

Barrierefreiheit ist mehr als nur die Schriftart

Wir sind jetzt fast am Ende unserer gemeinsamen Reise durch die Welt der barrierefreien Schriften. Du hast gesehen, welche Merkmale eine gute Schrift ausmachen und welche konkreten Fonts du für deine Projekte nutzen kannst. Aber wir möchten dir noch einen ganz wichtigen Gedanken mit auf den Weg geben: Eine gute Schrift ist die halbe Miete, aber eben nur die halbe.

Stell dir vor, du hast die lesbarste Schrift der Welt gewählt, der Text ist aber winzig klein, der Zeilenabstand viel zu eng und die hellgraue Schrift auf weissem Hintergrund kaum zu erkennen. Dann bringt dir der beste Font rein gar nichts. Das Zusammenspiel ist entscheidend.

Das grosse Ganze im Blick behalten

Barrierefreiheit ist ein Gesamtpaket. Schriftgrösse, Zeilenabstand und vor allem der Farbkontrast sind mindestens genauso wichtig wie die Wahl der Schriftart selbst. Sie entscheiden darüber, ob deine Inhalte wirklich bei den Menschen ankommen.

Denk mal an ganz alltägliche Situationen:

- Jemand sitzt im Freien und versucht, auf dem Smartphone-Display bei starkem Sonnenlicht etwas zu lesen. Ein hoher Kontrast ist hier Gold wert.

- Eine Person mit müden Augen nach einem langen Arbeitstag profitiert von einer grosszügigen Schriftgrösse und luftigen Zeilenabständen.

Siehst du? Jede einzelne Verbesserung, die du für Menschen mit einer Behinderung machst, macht deine Website gleichzeitig auch für alle anderen besser nutzbar.

Unser Ziel ist es, dich zu ermutigen, Barrierefreiheit nicht als lästige Pflicht, sondern als riesige Chance zu sehen. Es ist eine Chance, die Nutzererfahrung für jeden Einzelnen zu verbessern und eine Website zu schaffen, die wirklich alle willkommen heisst.

Um diese ganzheitliche Bedeutung zu unterstreichen, ist es entscheidend, nicht nur auf barrierefreie Schriften zu achten, sondern die gesamte Website barrierefrei zu gestalten. Wer tiefer in die Materie eintauchen und von Grund auf eine barrierefreie Website erstellen lassen möchte, ist bei Beyondweb richtig.

Wenn du jetzt motiviert bist, das Thema für dein Schweizer KMU anzupacken, lies dir auch unseren umfassenden Guide durch, wie du die Anforderungen für eine barrierefreie Website bis 2025 umsetzen kannst.

Fragen aus der Praxis zu barrierefreien Schriften

Nach all der Theorie tauchen im Alltag oft noch ganz konkrete Fragen auf. Das ist völlig normal! Wir haben hier mal die häufigsten Unklarheiten gesammelt, die uns in Projekten immer wieder begegnen. Vielleicht ist ja genau die Antwort dabei, die du gerade suchst.

Sieh diesen Abschnitt als eine Art schnelle Sprechstunde. Wir geben dir kurze, klare Antworten auf die Knackpunkte, damit du dein Wissen festigen und letzte Zweifel aus dem Weg räumen kannst.

Sind Serifenschriften für die Barrierefreiheit tabu?

Das ist ein alter Mythos, der sich hartnäckig hält. Die kurze Antwort lautet: Nein, Serifenschriften sind nicht grundsätzlich schlecht. Es stimmt, dass serifenlose Schriften (also die ohne die kleinen «Füsschen») am Bildschirm meistens als sauberer und leichter zu erfassen gelten.

Viel wichtiger als die Frage «Serif ja oder nein?» sind aber die Kriterien, die wir besprochen haben: eine grosse x-Höhe, unmissverständliche Buchstabenformen und grosszügige Abstände. Es gibt auch exzellent gestaltete Serifenschriften, die wunderbar funktionieren. Trotzdem, für lange Fliesstexte im Web fährst du mit einer guten serifenlosen Schrift meistens sicherer.

Welche Schriftgrösse ist die beste für eine Website?

Hier gibt es eine ganz klare Antwort: Eine in Stein gemeisselte Pixelgrösse ist der falsche Weg. Der beste Ausgangspunkt für deinen Fliesstext ist die Standardgrösse des Browsers – das sind in der Regel 16px.

Am allerbesten setzt du das im CSS mit relativen Einheiten wie 1rem oder 100% um. Warum? Weil du es damit jedem Nutzer ermöglichst, die Schriftgrösse in den eigenen Browser-Einstellungen so anzupassen, wie er oder sie es braucht. Diese Flexibilität ist ein Kernprinzip einer wirklich zugänglichen Website.

Brauche ich eine spezielle Schrift für Legastheniker?

Es gibt tatsächlich Fonts, die extra für Menschen mit Legasthenie entwickelt wurden, wie zum Beispiel «OpenDyslexic». Diese können für Betroffene eine grosse Hilfe sein, sind aber keine Pflicht für eine barrierefreie Website.

Eine allgemein gut lesbare, serifenlose Schrift wie «Inter» oder «Roboto» erfüllt schon sehr viele der wichtigen Kriterien, die allen Lesern zugutekommen. Klare Buchstaben und gute Abstände helfen nicht nur einer spezifischen Gruppe, sondern wirklich jedem. Du musst also nicht zwingend auf eine Spezialschrift setzen, um eine enorme Verbesserung zu erzielen.

Eine gute barrierefreie Schrift verbessert die Lesbarkeit für alle – nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe. Sie ist universell hilfreich.

Genügt es, einen Google Font wie Roboto zu nutzen, um WCAG-konform zu sein?

Die Wahl einer soliden, barrierefreien Schriftart wie «Roboto» ist ein grosser und wichtiger Schritt. Allein reicht das aber leider nicht aus, um die WCAG-Richtlinien komplett zu erfüllen. Die Schriftart ist nur ein Puzzleteil, wenn auch ein sehr zentrales.

Um wirklich konform zu sein, musst du das Gesamtpaket im Auge behalten. Dazu gehören vor allem:

- Ausreichender Farbkontrast zwischen Text und Hintergrund.

- Eine anpassbare Schriftgrösse, wie wir es gerade besprochen haben.

- Korrekte Zeilen- und Absatzabstände, damit der Text atmen kann.

- Eine logische Struktur deiner Inhalte mit sauberen Überschriften (H1, H2 etc.).

Die Schrift ist das Fundament, aber wie du sie einsetzt, ist mindestens genauso entscheidend.