Warum barrierefreie PDFs heute unverzichtbar sind

Ein PDF ist für viele einfach nur ein fertiges Dokument. Es ist aber oft mehr: eine digitale Visitenkarte, ein wichtiger Informationskanal und manchmal eben auch eine unüberwindbare Mauer.

Stell dir kurz vor, du bist auf einen Screenreader angewiesen – eine Software, die dir Bildschirminhalte vorliest. Ein schlecht gemachtes PDF ist für diese Software nur eine wirre Ansammlung von Text und Bildern, ohne Sinn und Verstand. Der Kontext geht komplett verloren.

Wer genau profitiert davon

Die Gruppe der Menschen, denen du damit hilfst, ist viel grösser, als die meisten denken. Es geht nicht nur um Personen mit starken Sehbehinderungen.

- Menschen mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Einschränkungen: Eine saubere, logische Struktur mit klaren Überschriften und Listen ist für sie eine enorme Hilfe, um den Inhalt überhaupt erst zu erfassen.

- Ältere Nutzer: Mit dem Alter lässt die Sehkraft oft nach. Die Möglichkeit, Texte einfach zu vergrössern, ohne dass das Layout dabei zerschossen wird, ist hier Gold wert.

- Suchmaschinen: Jap, auch Google & Co. sind dankbar! Eine saubere Struktur hilft Suchmaschinen dabei, den Inhalt deiner PDFs besser zu verstehen und zu indexieren.

Die Zahlen für die Schweiz sprechen da eine deutliche Sprache. Rund 1,7 Millionen Menschen in der Schweiz leben mit einer Behinderung, und rund 1,25 Millionen Erwachsene haben Mühe mit Lesen und Schreiben.

PDF Barrierefreiheit – Mehr als nur eine gute Tat

Aus unserer Erfahrung können wir dir sagen: Dein Unternehmen profitiert ebenfalls direkt davon. Barrierefreie PDFs sind ein fester Bestandteil einer umfassenden Strategie für digitale Inklusion und ein Qualitätsmerkmal für jede professionelle technische Dokumentation.

Du erreichst eine breitere Zielgruppe, stärkst das Image deines Unternehmens und zeigst gesellschaftliche Verantwortung. Das ist eine echte Win-Win-Situation.

Letztendlich ist die Zugänglichkeit von Dokumenten aber nur ein Teil des grossen Ganzen. Sie geht Hand in Hand mit den Bemühungen um eine barrierefreie Website in der Schweiz, um wirklich niemanden digital aussen vor zu lassen.

Der Grundstein für ein zugängliches Dokument

Der Weg zu einem barrierefreien PDF startet viel früher, als die meisten glauben – nämlich nicht erst beim Export, sondern schon im Originaldokument. Egal, ob du mit Microsoft Word, Adobe InDesign oder einem anderen Programm arbeitest, hier legst du das Fundament. Wenn du hier sauber arbeitest, ersparst du dir später enorm viel Kopfzerbrechen und Korrekturaufwand in Acrobat Pro.

Stell dir das Ganze wie beim Hausbau vor: Ist das Fundament schief, nützt die schönste Fassade nichts. Genauso ist es bei deinem Dokument. Eine saubere, logische Struktur ist das A und O für assistierende Technologien wie Screenreader.

Die Macht der Formatvorlagen für barrierefreie PDF Dokumente

Der häufigste Fehler, den wir in der Praxis sehen, ist die manuelle Formatierung. Du markierst schnell eine Überschrift, machst sie fett und änderst die Schriftgrösse. Das sieht zwar richtig aus, aber für eine Software ist es einfach nur formatierter Text ohne jede Bedeutung.

Die Kernaussage ist klar: Barrierefreiheit ist ein Prozess, der beim Einzelnen beginnt und weitreichende positive Effekte hat.

Der korrekte Weg führt über die Nutzung von Formatvorlagen. Jedes gängige Programm bietet sie an:

- Überschrift 1 (H1): Für den Haupttitel deines Dokuments. Es sollte nur eine einzige H1 pro Dokument geben.

- Überschrift 2 (H2): Für die grossen Kapitelüberschriften.

- Überschrift 3 (H3): Für die Unterkapitel innerhalb einer H2.

- Absatz / Standard: Für den normalen Fliesstext.

Indem du diese Vorlagen konsequent nutzt, gibst du dem Dokument eine klare Hierarchie. Ein Screenreader kann dann von Überschrift zu Überschrift springen und dir als Nutzer eine schnelle Orientierung ermöglichen.

Saubere Überschriftenstrukturen sind nicht nur für PDF Dokumente wichtig, sondern auch für ein barrierefreies Webdesign. Mehr dazu findest du in unserem Beitrag: Barrierefreies Webdesign Tipps und Umsetzung 2025.

Listen und Tabellen korrekt anlegen

Genau das gleiche Prinzip gilt für andere Strukturelemente. Erstelle Listen nicht, indem du manuell Bindestriche oder Zahlen an den Anfang einer Zeile setzt. Nutze stattdessen die eingebauten Funktionen für Aufzählungen oder nummerierte Listen. Nur so erkennt die Software, dass diese Punkte auch wirklich zusammengehören.

Unser Tipp aus der Praxis: Gewöhne dir an, niemals nur für die Optik zu formatieren. Frage dich immer: «Versteht auch eine Maschine, was ich hier meine?» Diese Denkweise ist der Schlüssel, wie du barrierefreie PDF Dateien von Grund auf richtig gestaltest.

Bei Tabellen ist es besonders wichtig, die Kopfzeile korrekt zu definieren. So kann ein Screenreader die Daten in den Zellen richtig zuordnen und zum Beispiel vorlesen: „Zeile 2, Spalte ‚Preis‘, Wert: 15 Franken“.

Ohne diese Zuweisung wären die Daten nur eine sinnlose Ansammlung von Zahlen. Diese saubere Vorarbeit ist entscheidend, denn sie liefert die unsichtbare Struktur, die wir uns im nächsten Schritt genauer ansehen.

Die unsichtbare Struktur: Tags und Lesereihenfolge

Okay, jetzt wird’s ein bisschen technischer. Aber keine Sorge, wir führen dich Schritt für Schritt da durch.

Stell dir vor, dein PDF hat ein unsichtbares Skelett, das ihm Halt und eine klare Ordnung gibt. Genau dieses Skelett besteht aus sogenannten Tags.

Tags sind im Grunde nichts anderes als kleine Etiketten. Sie verraten Hilfsprogrammen, was ein bestimmtes Element auf der Seite ist: Das hier ist eine Hauptüberschrift (<H1>), das ist ein normaler Textabsatz (<P>) und jenes dort drüben ist ein Bild (<Figure>). Ohne diese Etiketten ist dein Dokument für einen Screenreader nur ein chaotischer Haufen von Wörtern und Formen – unbrauchbar.

Der Clou: Wenn du im vorherigen Schritt sauber mit Formatvorlagen gearbeitet hast, übernimmt dein Programm (wie Word oder InDesign) schon einen Grossteil dieser Etikettierung für dich beim Export. Das ist der riesige Vorteil der sauberen Vorarbeit!

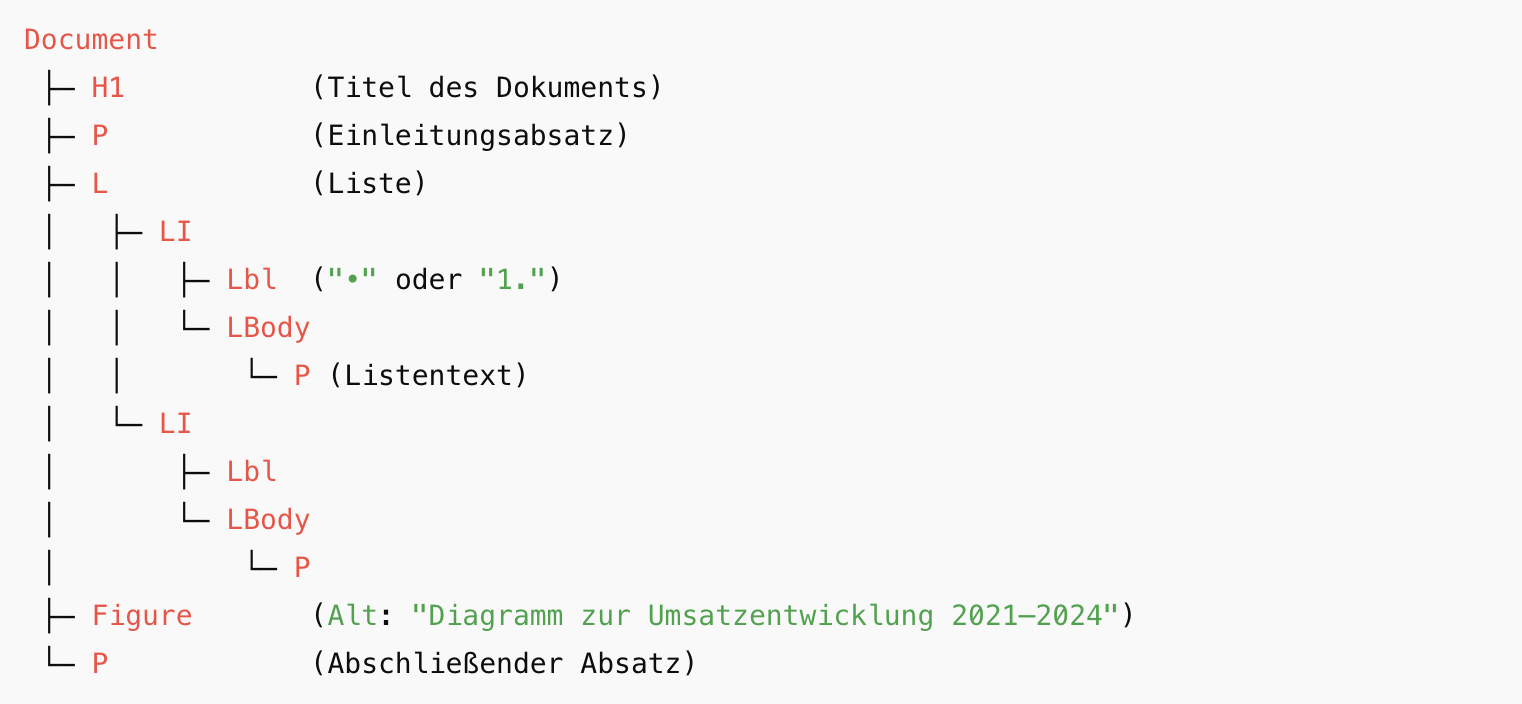

Der Tag-Baum als Wegweiser

All diese einzelnen Tags werden in einer geordneten Struktur angeordnet, dem sogenannten Tag-Baum (oder auch Strukturbaum). Du kannst ihn dir wie das Inhaltsverzeichnis eines Buches vorstellen. Er gibt die logische Reihenfolge vor, in der die Inhalte gelesen werden sollen – und zwar völlig unabhängig davon, wie sie auf der Seite optisch angeordnet sind.

Nehmen wir einen Flyer mit mehreren Spalten. Visuell scannen wir von links nach rechts, springen vielleicht zu einem hervorgehobenen Kasten und lesen dann unten weiter. Ein Screenreader hat keine Augen. Er braucht den Tag-Baum, der ihm sagt: «Lies zuerst die Überschrift, dann den ersten Absatz in der linken Spalte, danach den Absatz in der rechten Spalte und zum Schluss die Kontaktinfos ganz unten.»

Eine korrekte Lesereihenfolge im Tag-Baum ist das Herzstück eines barrierefreien PDFs. Wenn sie falsch ist, wird der Inhalt für Nutzer von Screenreadern unverständlich und ergibt keinen Sinn, selbst wenn alle einzelnen Elemente richtig getaggt sind.

In Adobe Acrobat Pro kannst du dir diesen Tag-Baum ansehen und bearbeiten. Auf den ersten Blick wirkt er vielleicht einschüchternd, aber im Grunde ist es nur eine Liste, die du per Drag-and-drop umsortieren kannst, falls die Reihenfolge mal nicht stimmt.

Übersicht der wichtigsten PDF-Tags und ihre Funktion

Um dir den Einstieg zu erleichtern, habe wir hier eine Tabelle mit den wichtigsten Tags zusammengestellt. Diese solltest du kennen, wenn du PDFs barrierefrei machst.

| Tag-Typ | Bedeutung für Screenreader | Wann du es verwendest |

|---|---|---|

| <H1> bis <H6> | «Dies ist eine Überschrift der Ebene 1 bis 6.» | Für alle Überschriften, um die Dokumentstruktur klar zu gliedern. |

| <P> | «Ein normaler Textabsatz beginnt.» | Für Standard-Fliesstext. |

| <L> | «Achtung, eine Liste folgt.» | Der übergeordnete Tag für Aufzählungen oder nummerierte Listen. |

| <LI> | «Dies ist ein einzelner Listenpunkt.» | Für jeden einzelnen Eintrag innerhalb einer Liste. |

| <Table> | «Eine Datentabelle beginnt.» | Für tabellarische Daten, um Beziehungen zwischen Zeilen und Spalten zu erkennen. |

| <Figure> | «Hier kommt ein Bild oder eine Grafik.» | Für alle visuellen Elemente, die einen alternativen Text benötigen. |

| <Artifact> | «Ignoriere dieses Element.» | Für rein dekorative Elemente (z.B. Linien), die keine inhaltliche Relevanz haben. |

Diese Tags bilden die grundlegende Grammatik für ein zugängliches PDF. Wenn du sie korrekt einsetzt, ist schon ein grosser Teil der Arbeit getan.

Warum das alles wichtig ist

Um barrierefreie PDF Dateien zu gestalten, halten wir uns an etablierte Standards. Der wichtigste ist hier der PDF/UA-Standard (Universal Accessibility), der sich an den internationalen WCAG-Richtlinien (Web Content Accessibility Guidelines) orientiert. Er definiert die technischen Anforderungen, die ein Dokument erfüllen muss, um als universell zugänglich zu gelten.

Die Arbeit mit Tags ist also kein optionales Extra. Es ist die Grundlage, damit dein Dokument diesen Standards entspricht. Falls du dich fragst, was sich zuletzt getan hat, lies unseren Artikel über die Unterschiede zwischen WCAG 2.1 und WCAG 2.2.

Diese unsichtbare Struktur ist es, die dein Dokument von einem blossen digitalen Blatt Papier in ein wirklich interaktives und zugängliches Medium verwandelt. Als Nächstes zeigen wir dir, wie du den visuellen Elementen – den Bildern und Grafiken – eine Stimme gibst.

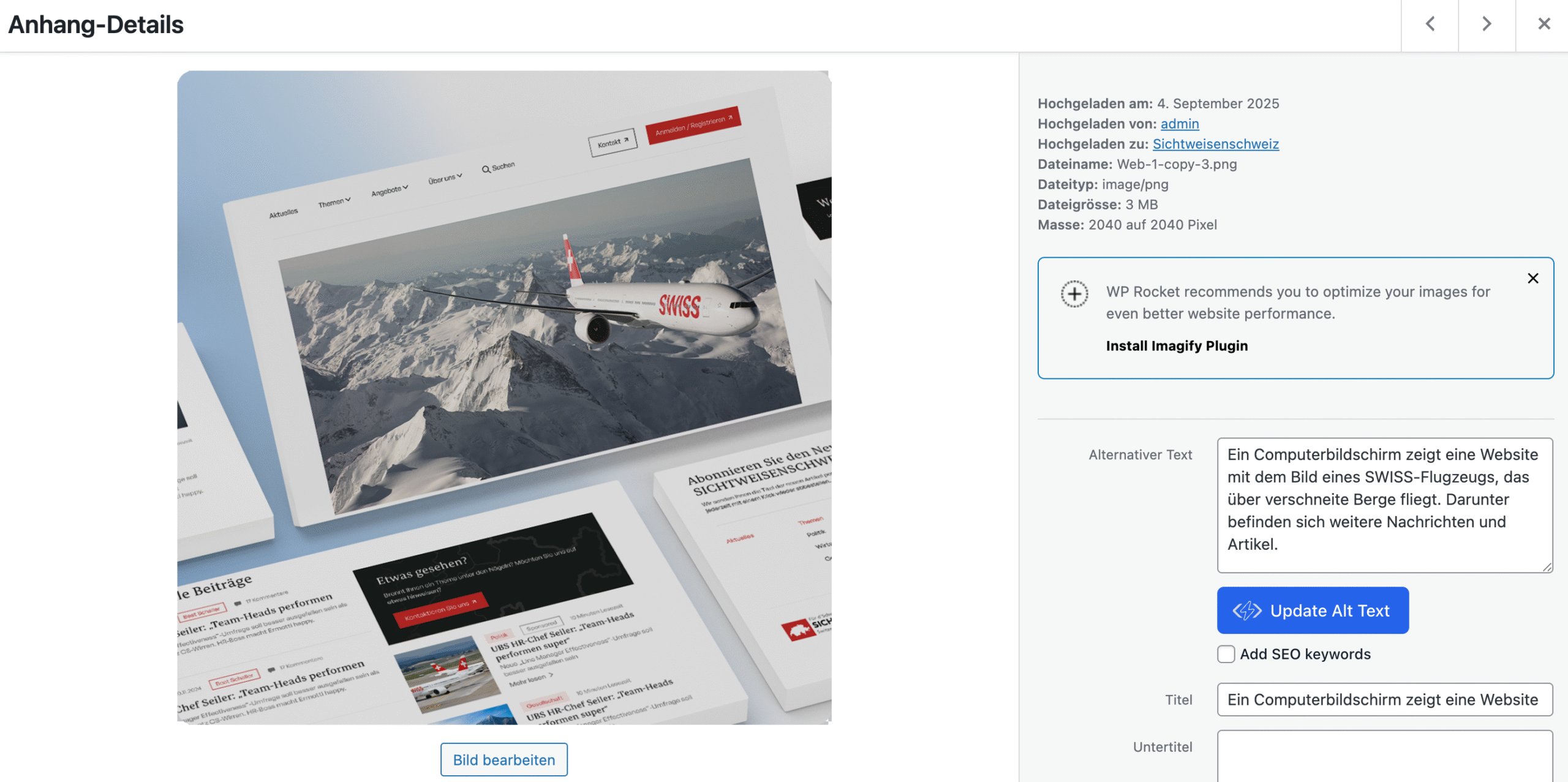

Bildern eine Stimme geben: Alternativtexte und Artefakte

Nachdem wir uns die unsichtbare Struktur angeschaut haben, die dein Dokument überhaupt erst lesbar macht, kommen wir jetzt zu den visuellen Elementen. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte – aber eben nur für jemanden, der es auch sehen kann. Für ein Mensch mit einer Sehbehinderung ist ein Bild ohne Beschreibung einfach nur eine Leerstelle.

Hier kommen die sogenannten Alternativtexte (auch Alt-Texte genannt) ins Spiel. Sie sind deine Chance, den Inhalt und die Funktion eines Bildes in Worte zu fassen. Ein Screenreader liest diesen Text vor und macht die visuelle Info so zugänglich. Das ist ein absolut zentraler Punkt, wenn du wirklich barrierefreie PDFs erstellen willst.

Was einen guten Alternativtext ausmacht

Die grosse Kunst ist es, kurz und prägnant zu sein, aber trotzdem alle wichtigen Informationen rüberzubringen. Ein guter Alt-Text beschreibt nicht nur, was auf dem Bild zu sehen ist, sondern auch, warum es genau an dieser Stelle steht – also den Kontext.

Stell dir vor, du hast in einem Geschäftsbericht ein Foto von einem Teammeeting.

- Schlechter Alt-Text: «Foto von Personen»

- Guter Alt-Text: «Das Projektteam bespricht die Quartalszahlen in einem hellen Konferenzraum.»

Merkst du den Unterschied? Der zweite Text gibt dem Bild sofort eine Bedeutung und einen Zweck. Unser Tipp aus der Praxis: Beschreibe das Bild so, wie du es jemandem am Telefon erklären würdest, der es nicht vor sich hat.

Wenn Bilder nur zur Deko da sind

Klar, nicht jedes Bild in deinem Dokument transportiert eine wichtige Information. Manchmal nutzt du vielleicht eine grafische Linie, um Abschnitte zu trennen, oder ein kleines, schmückendes Icon. Solche Elemente sind rein dekorativ.

Für diese Fälle gibt es eine wichtige Regel: Anstatt sie umständlich zu beschreiben, solltest du sie als «Artefakt» oder «dekoratives Element» kennzeichnen.

Ein Bild, das als Artefakt markiert ist, wird von Screenreadern komplett ignoriert. Das ist extrem wichtig, denn es verhindert, dass der Lesefluss durch irrelevante Infos wie «Trennlinie» oder «blauer Kasten» gestört wird.

In den meisten Programmen wie Word oder InDesign kannst du Bilder direkt als dekorativ markieren. Später in Acrobat Pro lassen sie sich auch noch dem Artefakt-Tag zuweisen. Das sorgt für ein sauberes und fokussiertes Hörerlebnis.

Der Sonderfall: Komplexe Grafiken

Was machst du aber mit komplexen Grafiken wie Diagrammen oder Infografiken, die vollgepackt mit Daten sind? Ein kurzer Alt-Text reicht da bei Weitem nicht aus.

Hierfür haben wir einen praktischen Lösungsansatz für dich:

- Gib einen kurzen Alt-Text: Beschreibe ganz kurz, was die Grafik darstellt. Zum Beispiel: «Balkendiagramm, das die Umsatzentwicklung von 2021 bis 2024 zeigt.»

- Ergänze eine ausführliche Beschreibung: Platziere direkt unter der Grafik einen normalen Textabsatz, in dem du die wichtigsten Erkenntnisse und Datenpunkte des Diagramms zusammenfasst.

Dieser zusätzliche Text hilft nicht nur Nutzern von Screenreadern, sondern absolut allen Lesern, die Kernaussage der Grafik schneller zu erfassen. So stellst du sicher, dass niemand wegen einer visuellen Hürde von wichtigen Informationen ausgeschlossen wird. Mit diesen Methoden für Bilder und Grafiken bist du einen grossen Schritt näher an einem wirklich für alle nutzbaren Dokument.

Dein PDF mit den richtigen Werkzeugen prüfen

So, du hast dein Dokument mit sauberen Formatvorlagen aufgebaut, die Tags und die Lesereihenfolge beachtet und allen Bildern einen sinnvollen Alternativtext gegeben. Man könnte meinen, die Arbeit sei getan. Aber wir sagen dir aus Erfahrung: Der letzte Schritt ist oft der entscheidende – die Prüfung. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nur so stellst du sicher, dass am Ende wirklich ein barrierefreies PDF herauskommt.

Die gute Nachricht ist, dass du dafür nicht im Dunkeln tappen musst. Es gibt hervorragende Werkzeuge, die dir dabei helfen, dein Werk auf Herz und Nieren zu testen. Wir stellen dir hier unsere bewährte Kombination aus automatischer und manueller Prüfung vor.

Die automatische Erstkontrolle

Der erste Check sollte immer automatisch erfolgen. Das geht schnell und deckt die häufigsten technischen Fehler auf. Stell es dir wie eine Rechtschreibprüfung vor: Sie findet Tippfehler, aber sie prüft nicht, ob der Satz auch wirklich Sinn ergibt.

Zwei Werkzeuge sind hier für uns unverzichtbar:

- Der eingebaute Check in Adobe Acrobat Pro: Unter dem Werkzeug «Barrierefreiheit» findest du die Option «Vollständige Prüfung». Diese Funktion scannt dein PDF und gibt dir einen detaillierten Bericht aus, der Probleme wie fehlende Alt-Texte, falsche Tag-Strukturen oder unzureichende Farbkontraste auflistet.

- Der PDF Accessibility Checker (PAC): Dieses kostenlose Tool ist quasi der Goldstandard. Es prüft streng nach dem PDF/UA-Standard. Ein PDF, das den PAC-Check besteht, ist technisch einwandfrei.

Gerade in der Schweiz ist das Thema wichtig. Der PAC ist ein essenzielles Werkzeug, um die Konformität mit lokalen Regulierungen sicherzustellen, die sich oft auf die ISO-Norm PDF/UA stützen. Das hilft Organisationen dabei, Chancengleichheit zu gewährleisten.

Der entscheidende manuelle Praxistest

Ein bestandener automatischer Test ist super, aber er ist nur die halbe Miete. Er sagt dir, ob dein PDF technisch korrekt ist, aber nicht, ob es auch wirklich nutzbar und verständlich ist. Dafür musst du selbst ran.

Automatisierte Tools können nicht beurteilen, ob die Lesereihenfolge logisch ist oder ob ein Alternativtext den Bildinhalt korrekt beschreibt. Diese menschliche Komponente ist unersetzlich.

Nimm dir die Zeit und geh dein Dokument manuell durch:

- Prüfe die Lesereihenfolge: Öffne in Acrobat Pro den «Reihenfolge»-Bereich im Werkzeug «Barrierefreiheit». Du siehst nun nummerierte Kästen auf deiner Seite. Entspricht die Reihenfolge dieser Nummern dem logischen Lesefluss, den du beabsichtigt hast?

- Simuliere den Screenreader: Du musst kein Profi sein, um einen Eindruck zu bekommen. Nutze die Vorlesefunktion von Acrobat oder lass dir von den Bordmitteln deines Betriebssystems (z. B. VoiceOver bei macOS, Sprachausgabe bei Windows) das Dokument vorlesen. Schliesse dabei die Augen. Verstehst du den Inhalt? Ergibt die Reihenfolge Sinn?

- Navigiere mit der Tastatur: Versuche, nur mit der Tab-Taste durch dein Dokument zu springen. Erreichst du alle Links und Formularfelder in einer logischen Reihenfolge?

Diese manuelle Überprüfung ist ein fundamentaler Teil. Ein gut strukturiertes, barrierefreies PDF ist übrigens auch viel einfacher zu durchsuchen.

Schaue dir unbedingt auch unsere Checkliste für eine barrierefreie Website nach WCAG an, da die Prinzipien für Webseiten und Dokumente sehr ähnlich sind.

Häufige Fragen zur Gestaltung barrierefreier PDFs

Zum Schluss wollen wir noch ein paar Fragen klären, die uns in der Praxis immer wieder unterkommen. Sie helfen dir hoffentlich, die letzten Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen und deinen Prozess für barrierefreie PDFs noch weiter zu verfeinern.

Muss wirklich jedes PDF barrierefrei sein, das ich erstelle?

Das ist eine der häufigsten – und wichtigsten – Fragen. Die kurze Antwort: Es kommt ganz auf den Zweck an. Ein privates Dokument, das nur für dich bestimmt ist, muss natürlich nicht barrierefrei sein.

Sobald ein Dokument aber für die breite Öffentlichkeit oder für alle Mitarbeitenden gedacht ist, lautet unsere klare Empfehlung: Ja, absolut. Das gilt ganz besonders für:

- Öffentliche Einrichtungen: Hier ist es oft sogar gesetzlich vorgeschrieben.

- Bildungsinstitutionen: Lehrmaterialien müssen für alle Studierenden zugänglich sein.

- Unternehmen: Geschäftsberichte, Newsletter, Broschüren oder Produktinformationen sollten niemanden ausschliessen.

Für uns ist das am Ende auch eine Frage der Professionalität und des Respekts gegenüber deinem Publikum. Du zeigst damit, dass dir wirklich alle Menschen wichtig sind.

Was ist der Unterschied zwischen WCAG und PDF/UA?

Das sorgt am Anfang oft für Verwirrung, lässt sich aber ziemlich einfach auf den Punkt bringen.

Stell dir die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) als das grosse, übergeordnete Regelwerk für alle digitalen Inhalte vor – also für Webseiten, Apps und eben auch Dokumente. Sie beschreiben die allgemeinen Prinzipien der digitalen Barrierefreiheit.

PDF/UA (PDF/Universal Accessibility) ist hingegen ein spezifischer ISO-Standard, der diese allgemeinen WCAG-Regeln ganz konkret auf das PDF-Format herunterbricht.

Man kann also sagen: PDF/UA ist die technische Bedienungsanleitung, die dir zeigt, wie du die Anforderungen der WCAG innerhalb eines PDFs umsetzt. Erfüllst du den PDF/UA-Standard, bist du in der Regel auch WCAG-konform.

Wenn du also ein PDF nach PDF/UA-Standard erstellst, machst du im Grunde alles richtig, um ein universell zugängliches Dokument zu schaffen.

Kann ich ein altes PDF Format nachträglich barrierefrei machen?

Ja, technisch ist das möglich. Aber wir müssen ehrlich sein: Es ist oft ein enormer Aufwand. Wenn du die originale Quelldatei aus Word oder InDesign nicht mehr hast, stehst du vor einer echten Herausforderung.

Du müsstest dann direkt in Adobe Acrobat Pro die komplette Struktur manuell nachbauen. Das heisst: Jeden einzelnen Tag für Überschriften, Absätze und Listen von Hand setzen, Alternativtexte ergänzen und die Lesereihenfolge neu definieren. Bei einem mehrseitigen Dokument kann das schnell viele Stunden dauern.

Unser Rat ist daher immer: Der beste Weg ist, von Anfang an mit einem sauber strukturierten Quelldokument zu arbeiten. Das spart dir unglaublich viel Zeit und Nerven. Falls es aber wirklich nicht anders geht, kannst du mit viel Geduld auch ein bestehendes PDF «retten».